Maria Städtner

* 3.11.1851, Kettlasbrunn

† 2.3.1928, Mistelbach

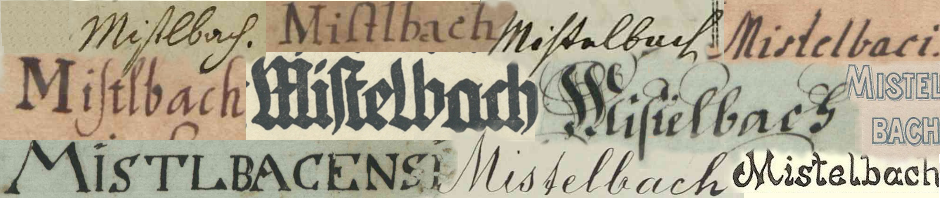

Maria Städtner wurde 1851 als Tochter des Landwirts Mathias Städtner und dessen Gattin Anna, geb. Schimmer, in Kettlasbrunn geboren. Der Familienname findet sich im Laufe der Jahre in wechselnder Schreibweise beispielsweise auch in Form von „Stettner“ oder „Stättner“. Später setzte sich die Schreibweise „Städtner“ durch und so wurde der Name letztlich auch auf ihrem Grab festgehalten. Ein letztes Mal sorgte die korrekte Schreibweise des Namens im Zuge der im Jahre 2004 erfolgte Straßenbenennung für Verwirrung (siehe Städtnerstraße).

Am 22. Februar 1876 ehelichte Maria Städtner ihren Cousin Josef Städtner. Das nahe Verwandtschaftsverhältnis der Eheleute stellte in diesem Fall grundsätzlich ein Ehehindernis dar, doch unter Berufung auf besondere Umstände (bspw. auch dynastische Gründe für die Angehörigen der regierenden Herrscherhäuser) konnte ein Dispens (=Ausnahmebewilligung) erwirkt werden. Die Gewährung solcher Ausnahmen wurde seitens der katholischen Kirche speziell gegen Ende des 19. Jahrhunderts allerdings eher restriktiv gehandhabt, aber laut dem Trauungsbucheintrag gelang es der Familie Städtner sowohl eine zivilrechtliche Genehmigung seitens der niederösterreichischen Statthalterei, als auch eine solche nach kanonischem Recht durch die apostolische Nuntiatur bzw. den Papst zu erhalten. Hierfür bedurfte es besonderer Gründe, allerdings ist unklar auf welche sich die Familie Städtner im konkreten Fall berief. Da beide Ehegatten jeweils die einzigen überlebenden Kinder ihrer Eltern waren, vereinigten sie durch ihre Ehe zwei große landwirtschaftliche Betriebe und verfügten damit über umfangreichen Grundbesitz. Der Ehe entstammten vier Töchter und ein Sohn, die jedoch alle als Säuglinge bzw. im Kindesalter an damals grassierenden und oftmals tödlich verlaufenden „Kinderkrankheiten“ wie Diphtherie und Scharlach oder etwa an Atemwegsentzündungen erkrankten und diesen erlagen. Nachdem Städtners Ehemann Anfang Mai 1907 verstarb, verkaufte sie in der Folge sukzessive den nunmehr ihr alleine gehörenden umfangreichen landwirtschaftlichen Grundbesitz und wurde so sehr vermögend. Außerdem zog sie vom ehemals gemeinsamen Wohnsitz auf Haus Nr. 113, in das ebenfalls ihr gehörige Haus Nr. 67 um, dass sie zu einer Villa ausbauen ließ.

Städtners Villa auf einer Ortsansicht aufgenommen vom Kirchturm aus um etwa 1909 – heute führt die Städnerstraße an diesem Haus vorbei

Städtners Villa auf einer Ortsansicht aufgenommen vom Kirchturm aus um etwa 1909 – heute führt die Städnerstraße an diesem Haus vorbei

Manchen Angaben zufolge soll sie gar die wohlhabendste Frau im gesamten Bezirk gewesen sein. Der Reichtum der kinderlosen Witwe weckte Begehrlichkeiten und so traten Vertreter von Gemeinde, Kirche und Vereinen mit verschiedenen Bitten an Frau Städtner heran. Die einfache Bauernwitwe war in finanziellen Dingen naiv und unbeholfen, dafür allerdings sehr großzügig – eine Kombination die sich zu Ende ihres Lebens rächen sollte. Doch auch schon zu Lebzeiten ihres Gatten zeigte sich das Ehepaar Städtner etwa 1902 beim Einbau einer neuen Turmuhr in der Pfarrkirche als großzügige Spender. Ihre Schwiegermutter – die Stiefmutter ihres Gatten – Agnes Städtner, geb. Pribitzer (1825-1900), begründete offenbar die Familientradition der Freigiebigkeit gegenüber der Pfarre indem sie dieser 1895 400 Gulden (österreichischer Währung) für die Anschaffung des heute noch jährlich am Karsamstag zu bewundernden und kunsthistorisch bedeutsamen „Heiligen Grabes“ in Jugendstil-Ausführung stiftete. Mit dieser Spende deckte sie knapp 80% der Anschaffungskosten des im nordmährischen Olmütz hergestellten beleuchtbaren Glasperlenkunstwerks.

Maria Städtners freigiebiges Wirken für Pfarre, Gemeinde, Schule und Vereine in Kettlasbrunn sei durch nachfolgende chronologische Auflistung dokumentiert:

| 1907 |

-) finanzierte sie gemeinsam mit zwei anderen Kettlasbrunner Familien die Renovierung der an der Straße nach Schrick gelegenen „Scheibenkapelle“ |

| 1908 |

-) aus Anlass des 60-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Josef I. ließ sie die heute noch bestehende Kaiserbüste errichten;

-) stiftete sie einen neuen Baldachin (Himmel) für die Pfarre

-) außerdem spendete sie namhafte Beträge für die Anschaffung einer neuen Weihnachtskrippe, drei Stück Goldbrokatantipedien (Altarvorhänge) sowie für drei Dalmatiken (liturgische Gewänder) und lud die Erstkommunionkinder zu einem ausgiebigen Frühstück in den Pfarrhof ein |

| 1909 |

-) sorgte sie für eine gepflasterte Wasserrinne im Kirchengassl und damit für eine erhebliche Verbesserung dieses Weges, der zuvor bei Regengüssen stets stark in Mitleidenschaft gezogen worden war;

-) spendete sie sechs Leuchter aus Messing für den Hochaltar und drei Altarvorhänge (Antipendien) aus roter, bestickter Leinwand;

-) stiftete sie ein neues Kreuz mit Laterne für den Friedhof;

-) stiftete sie dem im Jahr zuvor gegründeten Militärveteranenverein eine Fahne und fungierte als Fahnenpatin. Die Aktivitäten dieses Vereins unterstützte sie auch in den folgenden Jahren durch laufende finanzielle Zuwendungen. |

| 1910 |

-) sorgte sie für die Erneuerung der (linksseitigen) Kirchenfenster, und stiftete eine neue Monstranz und große Luster für die Pfarrkirche;

-) ließ sie die Sebastianistatue bei ihrer Villa errichten;

-) weiters ließ sie zehn Laternen (Kitsonleuchten = Petroleumlampen) zum Zwecke der Ortsbeleuchtung errichten, für deren laufenden und künftigen Betrieb sie auch ein entsprechendes Kapital bei der Gemeinde erlegte |

| 1911 |

-) stiftet sie ein Skioptikon (=Projektionsgerät, „Laterna magica“) samt 65 kolorierten Bildern für die Schule;

-) ließ sie die Fenster auf der Epistelseite (rechte Seite) der Kirche erneuern |

| 1912 |

-) spendete sie der Pfarre zwei Fahnen (St. Sebastian und St. Jakob);

-) sponserte sie eine Feier aus Anlass des Kaisergeburtstags |

| 1913 |

-) sponserte sie eine Feier anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Völkerschlacht bei Leipzig |

| 1914 |

-) anlässlich des 25-jährigen Gründungsfests der Feuerwehr spendete deren Ehrenmitglied Frau Städtner der Feuerwehr eine neue Fahne und natürlich fungierte sie bei deren Weihe auch als Fahnenpatin;

-) stiftete sie ein Harmonium für die Schule

-) trug sie den größten Teil der Errichtungskosten einer Gemeinde-Brückenwaage, die neben dem damaligen Zeughaus bzw. hinter dem Gemeindegasthaus aufgestellt wurde |

| 1916 |

-) stiftete sie einigen Altarschmuck und Kästen für dessen Aufbewahrung |

| 1918 |

-) nachdem die Kirchenglocken für Kriegszwecke abgeliefert werden mussten, sorgte sie für die Wiederherstellung des Turmschlags, sodass wieder ein regelmäßiger Stundenschlag möglich war |

Die 1908 von Maria Städtner gestiftete Kaiserbüste in Kettlasbrunn

Die 1908 von Maria Städtner gestiftete Kaiserbüste in Kettlasbrunn

Möglicherweise war neben Philanthropie und Hilfsbereitschaft ein weiteres Motiv für ihre Freigiebigkeit der Wunsch den Namen Städtner von einem Makel „reinzuwaschen“, und zwar in Zusammenhang mit einem Ereignis, dass schon einige Jahre zurücklag, jedoch aufgrund der damaligen Geschehnissen bzw. der Tatsache, dass der Fall offenbar ungeklärt blieb, sicherlich im kollektiven Gedächtnis des Ortes weiterlebte. Am 1. Oktober 1868 wurde Josef Städtner, der gemeinsame Onkel des Ehepaares Städtner, erschlagen im Hof seines Bruders Johann (Vater von Städtners Ehemann) aufgefunden.

Angeblich herrschte zwischen Josef und seinem Bruder Johann ein feindseliges Verhältnis, eine Tatsache, die auch im Dorf gemeinhin bekannt war und somit wundert es nicht, dass sich unmittelbar nach dem Mord das Gerücht verbreitete, dass Johann Städtner der Täter sei. In einem Gerichtsprozess in Korneuburg wurden die Brüder des Mordopfers, Johann und Mathias Städtner (die Väter von Maria Städtner und ihrem Gatten), als Beschuldigte geführt. Ersterer wurde des Mordes angeklagt und zweiterer aufgrund falscher Zeugenaussage um seinen Bruder zu einem Alibi zu verhelfen. Im Zuge der Untersuchung bzw. des Prozesses im März 1869 wurden auch mehrere Zeugen aus Kettlasbrunn einvernommen, die mit ihren Aussagen den Angaben des Beschuldigten betreffend den Fundort der Leiche widersprachen. Mathias Städtner, der Vater von Maria Städtner, wurde freigesprochen, Johann Städtner (der Vater von Städtners Ehemann) wurde hingegen des Totschlags für schuldig befunden und zu einer mehrjährigen schweren Kerkerstrafe verurteilt. Die Verteidigung ging jedoch in Berufung und einige Monate später wurde das Urteil aufgehoben und Johann Städtner ging frei. Welche Gründe zur Aufhebung des Urteils geführt haben bzw. ob der gewaltsame Tod von Josef Städtner letztlich geklärt werden konnte, ist unklar. Doch lässt sich aus dem Prozess bzw. der Zeugeneinvernahme etwas über die Stellung der Familie Städtner im Sozialgefüge des Ortes herauslesen. Während des Prozesses wurde etwa auch der damalige Bürgermeister Dominik Bachmayer einvernommen und allgemein zur Familie Städtner befragt, worauf er, um Neutralität bemüht, angab, er könne nichts Negatives über die Familie sagen, allerdings seien sie „eigene Leute“. Wenn also die Mitglieder der Familie Städtner schon vor diesem Vorfall als eigenbrötlerisch und anders angesehen wurde, so hat sich deren Ansehen bzw. Stellung im Gemeinschaftsleben durch diesen Mordfall wohl keinesfalls verbessert – eher dürfte das Gegenteil der Fall gewesen sein. Vielleicht liegt hierin auch der Grund für die Heirat Städtners innerhalb der Familie.

Tatsächlich beschränkte sich Städtners Wohltätigkeit nicht nur auf Kettlasbrunn, sondern auch andere Orte bzw. Einrichtungen profitierten von Ihrer Großzügigkeit. So stiftete sie etwa für die Kapelle des 1909 eröffneten Mistelbacher Bezirkskrankenhauses ein mit Glasmalerei verziertes Fenster und war auch großzügige Unterstützerin des während des 1. Weltkriegs an verschiedenen Standorten in Mistelbach bestehenden Vereinsreservespitals des Roten Kreuzes. Als Beispiele für ihr soziales Engagement können ihre Unterstützung für das Rote Kreuz und den Versorgungsfonds für Kriegswitwen und -waisen des Bezirks während und nach dem 1. Weltkrieg gelten, sowie die in den Jahren 1912 und 1913 von ihr finanzierten Ausflüge für Kinder aus dem Bezirkswaisenhaus Mistelbach nach Kettlasbrunn, bei dem die Kinder auch verköstigt wurden und im Garten ihrer Villa spielen durften. Darüber hinaus engagierte sich in der Kriegsfürsorge und spendete kleine Aufmerksamkeiten als Weihnachtsgeschenke für die Soldaten im Felde und Schuhe für bedürftige Kinder, deren Väter eingerückt waren. In den Kriegswintern 1914/15 und 1915/16 wurde in der Kettlasbrunner Schule von den Mädchen und jungen Frauen des Orts wärmende Kleidung (Socken, Fäustlinge, Ohrenwärmer, Leibbinden, Pulswärmer etc.) für die Frontsoldaten hergestellt. Städtner unterstützte dieses patriotische Projekt immer wieder durch großzügige Materialspenden und aus diesem Grund wurde ihr im Juli 1916 der allerhöchste Dank für die Unterstützung dieser Fürsorgeaktion seitens des k.k. Ministers für Kultur und Unterricht ausgesprochen.

Besonders profitierte auch die Gemeinde Bullendorf von Städtners Freigiebigkeit. Zuvor bestand hier nur eine kleine Kapelle und der Neubau einer Filialkirche der Pfarre Wilfersdorf wurde von Frau Städtner durch Sach- und Geldspenden großzügig unterstützt. Unter anderem erklärte Städtner sich anlässlich der Planung des Neubaus im Jahre 1910 bereit für diese Kirche einen Hochaltar samt Bild und sechs Leuchtern zu spenden. Der Baubeginn der Kirche verzögerte sich jedoch etwas, und schließlich sorgte der Erste Weltkrieg dafür, dass die neue Kirche erst im September 1919 endgültig fertiggestellt und geweiht werden konnte. Als Dank für ihre großzügige finanzielle Hilfe beim Bau der neuen Kirche wurde Städtner bereits im September 1911 das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Bullendorf verliehen. Außerdem stiftete Städtner dem katholisch-deutschen Burschenverein „Edelweiß“ in Bullendorf im Jahre 1913 eine Fahne und war als Fahnenpatin besonderer Ehrengast bei der im Rahmen des Gründungsfests erfolgten Fahnenweihe.

7. September 1913: Fahnenpatin Maria Städtner (rotes X) bei der Weihe der neuen Fahne des Burschenvereins „Edelweiß“ in Bullendorf

Die Kirche von Bullendorf zu deren Errichtung Maria Städtner einen erheblichen finanziellen Beitrag leistete

Die Kirche von Bullendorf zu deren Errichtung Maria Städtner einen erheblichen finanziellen Beitrag leistete

Der von Maria Städtner gestiftete Hochaltar in der Bullendorfer Kirche. An der linken Seite findet sich eine übermalte Inschrift, die auf die Stifterin hinweist.

Der von Maria Städtner gestiftete Hochaltar in der Bullendorfer Kirche. An der linken Seite findet sich eine übermalte Inschrift, die auf die Stifterin hinweist.

Schon zuvor hatte zum Dank für ihre großzügige finanzielle Hilfe der Kettlasbrunner Gemeindeausschuss (=Gemeinderat) am 3. Mai 1910 den Beschluss gefasst Maria Städtner zur Ehrenbürgerin zu ernennen. Die feierliche Überreichung einer entsprechenden Urkunde erfolgte schließlich im Juli desselben Jahres. Als Dank für die zuteilgewordene Ehrenbürgerwürde ließ Städtner eine Straßenbeleuchtungsanlage errichten, die noch vor Ablauf des Jahres 1910 in Betrieb genommen werden konnte. Weiters wurde Städtner in Würdigung ihrer Unterstützung vom Militärveteranenverein und der Freiwilligen Feuerwehr zum Ehrenmitglied ernannt. Auch seitens der katholischen Kirche wurde sie 1909 durch die Verleihung des päpstlichen Ehrenkreuzes „ecclesia et pontifice“, der höchsten Auszeichnung, die eine Frau bis in die 1990er Jahre seitens der Katholischen Kirche verliehen bekommen konnte, geehrt.

Das Verhältnis der großen Gönnerin der Pfarre zu den im Laufe der Jahre in Kettlasbrunn wirkenden Pfarrern war jedoch nicht immer ganz friktionsfrei. Gemäß dem Grundsatz „wer zahlt schafft an“ spielte Städtner in der Pfarre eine gewichtige Rolle und trat gegenüber den hochwürdigen Herren sehr selbstbewusst und bestimmt auf.

So kam es etwa zu Streitigkeiten bzgl. der Renovierung der alten, aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammenden, Sebastiani-Statue, die Städtner verhindern wollte, da sie eine neue Statue zu Ehren des Kirchenpatrons errichten wollte und dies schließlich auch in die Tat umsetzte. Der Pfarrer ließ sich jedoch nicht davon abhalten die alte Statue restaurieren zu lassen, was zur Folge hatte, dass Städtner auch aufgrund persönlicher Animositäten erfolgreich Druck auf die Gemeindevertretung und die Vereine ausübte, der Einweihung der renovierten Statue am neuen Standort fernzubleiben. Teilweise wurden die auch auf persönlicher Ebene geführten Konflikte zwischen einem Pfarrer und Städtner auch vor Gericht ausgetragen. Die finanzielle Situation der Pfarrer war damals davon abhängig wie die Pfarre ausgestattet war, denn von deren Einkünften, etwa aus Grundverpachtung, Kollekte, etc., musste der laufende Betrieb der Kirche, Renovierungen und der Lebensunterhalt des Pfarrers (und etwaigen sonstigen geistlichen Personals (zB Kapläne)) bestritten werden. Offenbar war es so, dass es im Laufe der Jahre Pfarrer (bzw. provisorische Leiter der Pfarre) gab, die sich von Städtner finanziell „aushalten“ ließen und ihr in vielen pfarrlichen Belangen freie Hand gewährten. Sie war auch im Besitz eines Schlüssels zum Pfarrhof und konnte über diesen bzw. den zugehörigen Garten, die unmittelbar neben ihrer Villa lagen, teils recht frei verfügen. Kam jedoch ein Pfarrer nach Kettlasbrunn der nicht auf ihre Unterstützung angewiesen war bzw. sich nicht von ihr abhängig machen wollte und sich ihrem Willen widersetzte, dann kam es zu den teils oben bereits geschilderten Konflikten.

Die 1910 von Maria Städtner gestiftete neue Sebastiani-Statue

Die 1910 von Maria Städtner gestiftete neue Sebastiani-Statue

Eine für ihr weiteres Leben schicksalhafte Bekanntschaft machte Städtner im Jahr 1913 als der ursprünglich aus dem Münsterland (Deutsches Reich) stammende und dem Orden der Steyler Missionare angehörende Priester Gerhard Altemöller (*1860, †1937) als Pfarrer in Kettlasbrunn investiert wurde. Zwar wechselte dieser schon Anfang 1915 als Pfarrer nach Wilfersdorf, wo er bis zu seiner Pensionierung wirkte, allerdings blieb er Städtner auch im nahegelegenen Wilfersdorf verbunden. Altemöller gehörte allem Anschein und den Angaben seines Nachfolgers in der Pfarrchronik nach zu jener Gruppe von Pfarrern, die sich von Städtner finanziell „aushalten“ ließen und auch die 1919 endlich fertiggestellt Bullendorfer Kirche gehörte zu seinem späteren Pfarrgebiet.

Städtners Freigiebigkeit, die sie während des Ersten Weltkriegs auch durch die Zeichnung von Kriegsanleihen in hohen Beträgen zeigte, die jedoch nach dem verlorenen Krieg wertlos waren und die einsetzende Geldentwertung, die Anfang der 1920er Jahre ihren Höhepunkt fand, führten schließlich dazu, dass von ihrem einst großen Vermögen nur mehr wenig übrig blieb. Schließlich verkaufte Städtner ihren letzten Besitz in Form ihrer beiden Häuser ca. 1921 an Pfarrer Altemöller und dieser nahm sie in den Wilfersdorfer Pfarrhof auf, wo sie ihren Lebensabend verbringen wollte. Ihre Lebensumstände dort wurden 1923 in mehreren Artikel in dem regionalen sozialdemokratischen Wochenblatt „Volksbote“ thematisiert und dieser Bericht wurde wenig später auch in der bundesweit erscheinenden sozialdemokratischen „Arbeiter-Zeitung“ bzw. anderen regionalen sozialdemokratischen Wochenblättern abgedruckt. Darin wird geschildert, dass Städtner im Pfarrhof in einer kleinen ungeheizten Kammer hausen musste, körperlich verwahrlost sei und auch nur sehr spärliche Verpflegung erhalte. Laut der sozialdemokratischen Presse sei sie auch mit der Angst vor dem Fegefeuer zum einem deutlich unter Wert erfolgen Verkauf ihrer Häuser an Pfarrer Altemöller gedrängt worden. Zur Beschreibung des Charakters des Wilfersdorfer Pfarrers wurde auf Gerichtsprozesse verwiesen in die Altemöller in der Vergangenheit verwickelt gewesen sein soll, und die sich angeblich um den Tatbestand der Wucher bzw. Preistreiberei gedreht haben sollen. In der Zwischenkriegszeit standen sich die katholische Kirche, die eng mit der christlich-sozialen Partei verbunden war und mittels derer Geistliche auch höchste politische Ämter bekleideten, und die Sozialdemokratische Partei Deutschösterreichs (SDAP) als politische Antagonisten feindselig gegenüber. Grundsätzlich ist den Schilderungen der Parteipresse jedweder politischen Richtung stets mit skeptischer Vorsicht zu begegnen, da in der Zwischenkriegszeit sehr aggressiv agitiert wurde und der Wahrheitsgehalt der Aussagen nicht (mehr) überprüfbar ist. Nach Städtners Ableben wurden die oben erwähnten Vorwürfe zu ihren Lebensverhältnissen im Wilfersdorfer Pfarrhof und die Umstände ihrer Einlieferung ins Mistelbacher Krankenhaus im „Volksbote“ unter der Schlagzeile „Von der reichen Villenbesitzerin zur bettelarmen Ausnehmerin“ erneut sehr scharf kritisiert und Pfarrer Altemöller sah sich zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung des Sachverhalts (aus seiner Sicht) in der christlich-sozialen Wochenzeitung „Neues Wochenblatt für das Viertel unter dem Manhartsberg“ gezwungen. Laut seiner Schilderung hätte Städtner ihm ihre beiden Häuser bereits während seiner Zeit als Pfarrer in Kettlasbrunn mehrfach als Geschenk angeboten, dies habe er stets abgelehnt. Später habe er die Häuser nur gekauft, um der Frau in ihrer schwierigen finanziellen Situation zu helfen, da es ihr damals bereits an Geld für Lebensmittel mangelte und er sie mitversorgt habe. Auch die Vorwürfe bzgl. der schlechten Unterbringung bzw. Verpflegung wies er zurück: Frau Städtner sei freiwillig zu ihm in den Pfarrhof gezogen und habe Hilfe bei der Körperhygiene stets schroff abgelehnt, ebenso wie die angebotene Kost, zugunsten der von ihr bevorzugten einfacher, einseitiger Küche. Auch habe er sie stets vor ihrem leichtfertigen und naiven Handeln in finanziellen Fragen gewarnt und zur Sparsamkeit gemahnt, allerdings sei er damit nicht durchgedrungen. Jedenfalls hatte Altemöller die Häuser vermietet bis er nach seinem Übertritt in den Ruhestand 1935 selbst in die Kettlasbrunner Villa einzog. Nach seinem Tode vermachte er die Städtner-Villa der Pfarre Kettlasbrunn, allerdings wurde das Haus zunächst weiterhin von Altemöllers Haushälterin bewohnt, da er dieser ein über seinen Tod hinaus gültiges lebenslanges Wohnrecht eingeräumt hatte.

Am 2. März 1928 verstarb Maria Städtner im Alter von 76 Jahren an Altersschwäche (Herzlähmung) im Mistelbacher Krankenhaus, in das sie einige Tage zuvor eingeliefert worden war. Ihre sterblichen Überreste wurden nach Kettlasbrunn überführt, wo diese drei Tage später im Rahmen eines feierlichen Begräbnisses mit allen Ehren auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt wurden. Das Grab existiert nicht mehr, allerdings erinnert heute eine an der Aufbahrungshalle angebrachte Gedenktafel an das wohltätige Wirken von Maria Städtner.

Gedenktafel für Maria Städtner an der Aufbahrungshalle

Gedenktafel für Maria Städtner an der Aufbahrungshalle

Im Zuge der Einführung offizieller Straßennamen in Kettlasbrunn im Jahre 2004 wurde auch die Benennung der Städtnerstraße zur Erinnerung an die große Gönnerin des Ortes und Ehrenbürgerin Maria Städtner beschlossen.

Wo befindet sich die Städtnerstraße?

Bildnachweis:

-) Fotos Denkmäler und Gedenktafel in Kettlasbrunn und Kirche Bullendorf © 2021 Thomas Kruspel

-) Foto Feierlichkeit Bullendorf (Besitzerin Frau Elfriede Kindl) bzw. Dank an das Team der Topothek Wilfersdorf /Bullendorf

-) Verwendung der Ansichtskarte von Kettlasbrunn mit freundlicher Genehmigung des Besitzers Herrn Stadtrat a.D. Josef Rath bzw. Dank an das Team der Topothek Mistelbach/Kettlasbrunn

Quellen:

Leopoldine Sobek (rotes x) bei einem Ausflug der Turn- und Sportunion Mistelbach ins Burgenland im Jahre 1969

Leopoldine Sobek (rotes x) bei einem Ausflug der Turn- und Sportunion Mistelbach ins Burgenland im Jahre 1969 Sobeks letzte Ruhestätte auf dem Mistelbacher Friedhof

Sobeks letzte Ruhestätte auf dem Mistelbacher Friedhof